2020年10月の記事一覧

10/27 今日の様子

学校は、まだ暖房が入りません。

朝は、子どもたちにとって寒さが応えるようになりました。

来週からは暖房の使用がOKということです。

ただ、コロナの予防のために、換気を行うようにしていきます。

窓際の子たちは少し寒いかもしれません。防寒着を着用させるようにします。

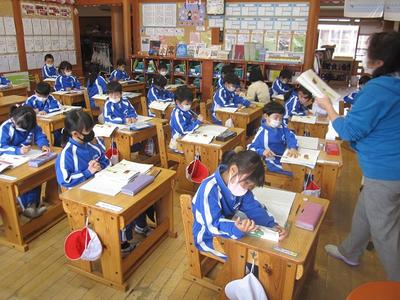

さて、1校時目の様子です。

1年生が作文の学習をしていました。

今日のところは、詳しく書くことの学習です。

ただ、詳しく書くといわれても、どうしていいのか分かりません。

そこで、様々な観点が出されてきます。

いろ、おおきさ、手触り、などなどです。

漠然としたものではなく、見る視点を与えることで詳しくかけるようになってきます。

日記を書くときにも、「詳しく書いてごらん」では書けません。

どんな視点をあてると詳しくなるのかを具体的に示す必要があります。

2年1組も国語をしていました。

「おてがみ」を読んで登場人物の気持ちを想像していました。

きちんと発言する人に体を向けて聞いています。

こういった聞く態度が身についてくると、学習効果も上がります。

小学校では「学び方」も大事な学習なのです。

時がすすんで、給食になりました。

今日の献立は、

発芽米ご飯、牛乳、さんまの塩焼き、野菜のレモン醤油和え、さつまいもの味噌汁

でした。

さんまは、今では高級魚になってしまいました。

急激な漁獲量の減少で、店頭の値が高騰しています。

海の資源確保も必要になってくるのでしょう。

200海里の問題と合わせて、5年生の社会科で話題になるところです。

その5年生は、5校時目の校庭を走っていました。

2キロメートルのタイムを取っているようでした。

マラソン大会が近づいているので、自己目標の設定のために走っているのでしょう。

あと10日、がんばってほしいものです。

10/26 1・2校時目の様子

山々の紅葉がだんだんと里に下りてきています。

学校から見える山の色もグラデージョンが分かるようになりました。

さて、1校時目、2校時目の授業の様子です。

1年生が国語で「くじらぐも」をしていました。

想像しながら読むので、物語の楽しさを感じながら読んでいます。

今日は、最後の場面でくじらぐもさんにどんな言葉をかけたかなということで

それぞれ想像したことを書いて発表していました。

すでに先生にGoodのサインをもらった子たちが前に出て発表しました。

発表を恥ずかしがってしまう子もいましたが、とても想像力をはたらかせて読んでいるのが分かりました。

2年生も国語をしていました。

2年1組も2組も「おてがみ」を学習中です。

1組は、先日2組がやっていた場面を学習していました。

こちらの2組は、かえる君が手紙を書いて、かたつむり君に手紙を渡すところでした。

かたつむり君の言った言葉を考えて、その気持ちを考えていました。

5年生は、音楽室で音楽の授業をしていました。

グループでリコーダーの2重奏を練習しているのですが、

グループのリーダーからどんなふうに練習しているのか、苦労している点はどこか等を発表してもらいました。

練習の仕方で取り入れたいグループが出てきたり、難しいところが共通しているところが分かってきました。

グループの活動を発表し合うことで、共有が図られていました。

さくら学級は、2年生が音楽の授業をしていました。

鍵盤ハーモニカの練習を場所を変えて行っていました。

来年は鼓笛パレードにも参加するので、校歌の練習も少しずつ取り入れていました。

4年生は算数をしています。

「おおよその数」の学習です。

概数にしてからの計算をやっていました。

どのように見積もってやったのかを、計算式を見ながら考えあっていました。

算数的な言葉「上から2けたのがい数」や「百の位を四捨五入」などの言葉を使ってまとめていました。

グループの話し合いもすんなりとすすめられていました。

6年生は国語のテストをしていました。

「やまなし」のテストのようです。

ちょっと難解な文章なので、解釈が難しいです。

テストの裏には、漢字や言葉の学習が出されています。

静かに取り組んでいました。

10/23 2年2組研究授業

今日は、2年2組で研究授業を行いました。

国語で「そうぞうしたことを音読げきであらわそう」という単元です。

使った教材文は「おてがみ」です。

今日は、はじめの1の場面で、

「かえるくんまで悲しい気持ちになったわけを考える」学習です。

教材文の大まかな内容は、

がま君とかえる君は友達同士です。

ある日、がま君がしょんぼりと悲しそうなところへかえる君がやってきます。

理由を聞くと、がま君は一度もお手紙をもらったことがないという話をします。

それを聞いてかえる君も悲しい気持ちになります。

しばらく二人で腰を下ろしていますが、かえる君はあることに気づいて

用事を思い出したということで家に帰ります。

がま君の話を聞いてかえる君までも悲しくなったわけを想像して考える授業です。

10/22 2校時目の様子

ちょっと肌寒い天気です。

2校時目の授業の様子をお伝えします。

まずは、1年生。

算数のプリントの答え合わせをしていました。

大きさ比べのプリントです。

マス目を数えて長さを比べたり、

同じマス目なのですが、ロープがくるりと回っているのと、ぴんと伸びているのとを比べたりします。

どこに目をつけたらいいのかが問われます。

1つのことばかりに注意がいくと間違ってしまいます。

集中力といいますが、1つのことだけに注意力を払うのではなく、

より多くのことに注意を払うことが実は要求されます。

これができないと、交通事故にも遭いやすくなります。

3年生が畑の整理をしています。

ずいぶんと草だらけになっていました。

3年生は、大豆を植えていました。

収穫もできた?

6年生は英語をしていました。

今日の学習は、動物がどこに住んで、何を食べているかです。

いろいろな動物が出てきます。

Cat、Sheep、Turtle、Jellyfishなどでした。

Jellyfishなんていう単語は、もう忘れていました。

やはり、使わないものは身につかないものですね。

4年生は理科をしていました。

空気の学習です。

空気鉄砲を使って、玉がどのように飛び出していくかを実験していました。

空気が圧縮されて、その圧力で玉が飛び出していくのですが、

目に見えないものなので、学習するには少し手こずる内容です。

視点を決めて、よく観察しなければならない学習内容なのです。

また、「人にはあてない」ことをルールとして徹底していました。

ポンポンと音もするので、教室ではやらずに、図書室を使っていました。

2年生は、校庭で体育をしています。

校内マラソン大会が近いので、持久走の練習をしています。

1・2年生は1000mを走るのですが、

なかなか走りきれません。前半はいいのですが、後半歩いてしまう子が半数以上います。

自分のペースで走りきることがまずは第一です。

そこを目標にしていけば、タイムは縮んでいきます。

5年生は、マラソンコースの下見に出かけていました。

10/21 5校時目の様子

5校時目の様子です。

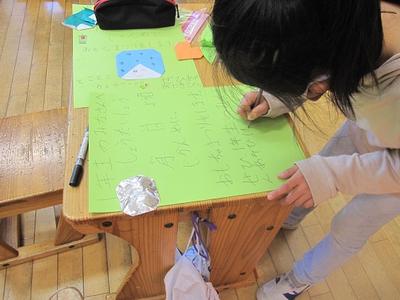

2年2組に行くと、生活科でグループに分かれて制作活動をしていました。

折り紙を折っていたり、モールを使って指輪をつくったり。

どうやら、1年生を招待してのおもちゃまつりをするようです。

招待状もつくっていました。

2年生として先輩らしく活動しています。

2年1組は、国語をしていました。

漢字の学習です。

「赤ネコ漢字スキル」を使って練習しています。

見て回っていくと、鉛筆の持ち方が気になります。

正しく持てる子は、半数くらいでしょうか。

各家庭でも、意識してみてください。

1年生に行くと、映像を見ていました。

そうです、「みやかわまつり」の自分たちの映像です。

自分たちが演じているのを見ることは、実は非常に重要です。

自己を客観視する機会になるからです。

自分を俯瞰してみる力は「メタ認知」と呼ばれ、これができるようになると社会性が身についてきます。

さくら学級では、2年生が算数をしていました。

かけ算の考え方に入っています。

単にかけ算九九を覚えることが算数ではありません。

その仕組みや意味を理解することが実は重要です。

概念をつくることに、重点を置いています。

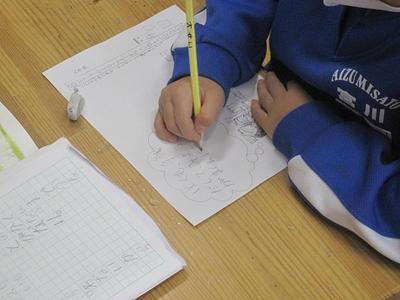

3年生は図工をしていました。

そのときのあの気持ちという題材のようです。

単なる写生ではなく、そこに自己の気持ちを投影させて表現しています。

色合いも工夫しながらやっています。

4年生は算数をしています。

おおよその数の学習です。

四捨五入のところを学習していました。

四捨五入はできるのですが、どこの位を四捨五入するのかが紛らわしいのです。

たとえば「四捨五入して上から2けたのがい数にしなさい」と

「上から2けた目を四捨五入しなさい」とでは四捨五入する位が違います。

こうなると、算数と言うよりも日本語の問題です。

日本語が正しく読み取れるかが算数では問われるケースが多いのです。

5年生は理科をしていました。

流れる水のはたらきのまとめに近くなっています。

湾曲して流れている川は、この後どう変わっていくかを考えていました。

v字谷になる、川幅が広くなるなど

それぞれの考えを説明していました。

身近に川があるのですが、しっかり護岸工事がされているので、実感としてはわかないでしょう。

河川の影響で土地は長い年月をかけて変わっていきます。

災害もそこには関わっています。

そんな視点も必要な学習です。

6年生は、マラソンコースの下見に出かけていました。

〒969-6214

福島県大沼郡会津美里町冨川字上中川161番地1

TEL 0242-54-2222

FAX 0242-54-2277