1年生が、テスト直しをしています。

いったん自分で直してから、先生に見てもらっています。

自分がどこでどのようにして間違ったのか確認しています。

2年2組もテスト直しをしていました。

テストが何枚も綴られています。きちんと整理しながら保管しています。

それを見直しながら、復習をしていました。

4年生は学級活動です。

どうやらお楽しみ会の企画を考えているようです。

ただ、やりたいゲームを出しているわけではなく、その理由も付け加えて発表しています。

話し合いの仕方が身についてきています。

6年生は国語でスピーチの発表をグループでしていました。

資料を作成して、それを見せながらのプレゼンテーションです。

将来の夢についてグループの友達に発表していました。

5年生は音楽室で音楽の学習でした。

リズムのずれを楽しもうという学習です。

手拍子でリズムうちをするのですが、それを1拍、2拍、4拍とずらしていきます。

そのずれたリズムの楽しさを味わう学習です。

いわゆる「ポリリズム」です。

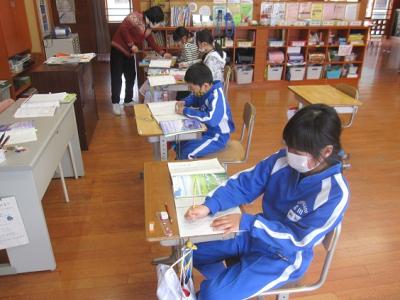

さくら学級では、2年生が算数をしていました。

今までの学習の復習のようです、教科書の最後の問題を解いていました。

ピラミッド計算などをしています。

3年生は、保健の学習をしていました。

健康な環境の学習です。閉め切った部屋ではなくて、換気の大切さについてやっていました。

新型コロナがあって換気に注目が集まっています。

病気の予防だけでなく、衛生面や健康面からも換気は必要なのだということを学んでいました。

東日本大震災から10年の年月が経過しました。

今日は、各クラスで東日本大震災にかかる道徳の授業や県知事からのメッセージなどを取り上げています。

14:46には黙祷を捧げる予定でいます。

もう半数近くが、震災を経験していない子どもたちです。

風化し、忘れ去られていくことのないようにしなければなりません。

防災の意識と備え常に備えておくべきことです。

10年を契機にして、各ご家庭でも再度確認をしていただければと思います。

1校時目です。5年生が英語の学習をしています。

My hero is ~.に対して Why is he your hero? という質問が返ってきます。

それに対して、また答えるという会話を学習しています。

みんなの前で発表するので、少し緊張しています。

6年生は社会科です。

今日はODAについての学習をしていました。

ODA(Official Development Assistance(政府開発援助))です。

政府または政府関係機関による発展途上国に対する資金や技術援助です。

むずかしい内容を学習しています。

さくら学級では、3年生が「モチモチの木」の学習をしていました。

豆太とじさまの2人の気持ちについて考えていました。

1年生は漢字の学習でした。

これからまとめのテストをするようで、復習に余念がありません。

2年生は体育です。体育館で準備運動をしていました。

先生の動きに合わせて動いた後に、今度は先生の動きと反対に動くということをしていました。

これはなかなか頭の体操にもなりそうです。

今年度の給食も残すところ10回を切りました。

今日は、「お誕生お祝い給食」でした。

献立は、

炊き込みご飯、ぶりの照り焼き、おひたし、すまし汁、ロールケーキ、牛乳です。

今日のぶりの照り焼きは愛媛県産だそうです。

ぶりは、出世魚です。

「もじゃこ」(幼魚)

「ワカシ」(40cmくらい)

「イナダ」(40~60cmくらい)

「ワサラ」(60cm~80cmくらい)

「ブリ」(80cm以上)

と名前が変わっていくそうです。ただしこれは関東での呼び方です。

関西になると、

「モジャコ」(稚魚)

「ワカナ」(35cm以下)

「ツバス、ヤズ」(40cm以下)

「ハマチ」(35cm~60cm・多くは養殖)

「メジロ」(60cm〜80cm)

「ブリ」(80cm以上)

だそうです。ハマチの握りを食べたことがあると思いますが、実は若い「ブリ」のことだったのですね。

今日のすまし汁には「なると」が入っていました。

こんなかわいいなるとでした。

ロールケーキの中身はこんな感じです。

1・2校時目の授業の様子です。

1年生は国語で「ずうっと、ずっと、大すきだよ」に入るところです。

家で音読していた子は4名ほどいましたが、ほとんどがはじめて読むところです。

今日は、はじめて読むので感想を書こうというめあてで学習が始まりました。

2年1組も国語です。

昨日の続きで2年生での出来事を思い出してワークシートに書いています。

出来事を思い出してもそのときの気持ちを書くところで手こずっていました。

心に残るような出来事でないと、なかなか思い出せないのでしょう。

2年2組は、同じく国語ですが、1組よりもちょっぴり進んでいます。

メモができあがり、もう原稿用紙に書き始めています。

構成通りに書き進んでいるようです。

さくら学級では2年生が国語をしています。

互いにいいところを見つけ合ってノートに書き出しているところでした。

「字が上手」など友達のよさを見つけ合っています。

3年生は社会をしていました。

昔の生活について調べていたようです。

電子黒板には、昔の乗り物が映し出されていました。

子どもたちは、今の生活と比べてずいぶんと苦労が多かったんだなと感想を持っていました。

6年生は社会をしていました。

まとめのテストを返却して、再度やり直しをしています。

1年間のまとめなので1学期に学習した内容も出されています。

出題が広範囲なので忘れてしまっているところもあったようでした。

5年生は算数です。

こちらもまとめのテストを返却してやり直しをしているところでした。

はじめから先生がやり方を確認しながら進めていました。

5年生の算数は難易度が高いです。

4年生は体育館でバスケットボールの練習をしていました。

2人組でのパスの練習やドリブルの練習をしていました。

今日の給食は「よくかむ美里っ子メニュー」でした。

献立は、麦ご飯(かむふりかけ)、鶏肉のガーリック焼き、三種のかみかみサラダ

うち豆入り味噌汁、牛乳 でした。

よくかんで食事をするように工夫されたメニューです。

サラダの上にはスナックめんがかかっています。

そして、するめも入っています。

なので、これもよくかまないといけません。

一口に何回かんでいるでしょうか。

理想は30回だそうです。

実際に30回かんでみると、あごが疲れる感じがします。

つまり、普段はそれだけかんでいないということなのでしょう。

しっかりかむことは、健康につながります。是非ご家庭でも30回を目安にしてみてください。

今日は短縮授業でした。

1年生は家庭学習のプリントの丸つけから始まりました。

一人一人答えを言っていきます。それで自己採点しています。

でも、今日の問題では「はなの穴に色を塗りましょう。」という問題がありました。

どう答えるのだろうと様子を見ていると、

「鼻の中の細い目のようなところです」と答えていました。

2年1組は国語でした「楽しかったよ 二年生」という学習でした。

2年生の行事や学習を振り返って題材を見つけています。

でもコロナであれもなかったこれもなかったというのであまり見つけられません。

2年2組も国語でした。

こちらも「たのしかったよ 二年生」の学習です。

2組の方はもう作文に取りかかっています。もう題材は選んであったので大丈夫です。

ひまわり学級では、5年生と6年生が学習していました。

5年生は「大造じいさんとガン」をやっていました。

6年生はお世話になった先生へのメッセージを考えています。

さくら学級では2年生が国語、5年生が算数をしています。

5年生はコンパスを使って多角形をかいていました。

正六角形をかくのにコンパスだけで挑戦していました。

3年生は学級活動です。

お楽しみ会を開くのにその話し合いをしていました。

何をしたいのかでもめているようでした。

4年生は算数をしていました。

立体の問題で、辺や面の関係を考えていました。

垂直や平行という言葉が出てくるのですが、それが面でも当てはまることを学習しています。

見方が広がっていく学習です。

6年生はPC室で理科をしていました。

環境を守る単元で、環境を守るために私たちができることを調べていました。

いろいろな企業の取り組みだったり、国の働きかけだったりしています。

環境を守ることを今から始めていかなければ手遅れになりかねません。

子どもたちは、そんな思いを持ちながら学習を進めています。

5年生は音楽室で音楽の授業でした。

今日はリズムのずれを感じる授業です。

4拍遅れや、2拍遅れ、1拍遅れでどんな違いがあるのかを学習するところでした。

3校時目の様子です。

6年生が図工室で工作をしています。

ダンボールのような紙のテープを使って箱の形を作っています。

形も色合いも工夫しながらつくっていました。

平面のものを使って立体をつくるので想像力が必要です。

4年生理科でした。これからまとめのテストをするようです。

教科書を振り返りながら復習をしていました。

5年生は道徳ですが、3学期を振り返ってということでプリントに反省を記入しています。

学習だけでなく生活面についてもそれぞれ項目があるようです。

もうすぐ進級です。次につながる反省が必要です。

さくら学級では5年生が英語をしていました。

My hero is ~という文をやっていました。

どうやら2人とも My father と言うことでした。

なんて素晴らしいのでしょう。

1年生は、パンジーの花の観察をしていました。

この冬に植えたので、花が咲くのはまだまだかなと思っていたのですが、

もうすっかり花が開いています。

1年生は、花の数を数えていました。

2年1組は、お楽しみ会の計画を立てるところでした。

各自がやってみたいものをプリントに書いて先生に提出しています。

もちろん全部をやることはできないので、これから折り合いをつけなければいけません。

2年2組はプリント整理をしていました。

たくさんのプリント返されて、それをファイルにとじていました。

どんどんファイルが太っていきました。

1・2校時目の授業の様子です。

4年生は国語の学習です。

生活探検隊ということで、生活についての調査をして表現する授業です。

グループごとに相談をしていました。

アンケートをとったり、それをグラフにしたりしています。

分かりやすくまとめる工夫もしていました。

6年生は社会でした。サウジアラビアについて学習をしています。

日本と外国との関わりの学習の一環です。

サウジアラビアと言えば、石油ですね。

でも今は石油だけに頼らないように観光にも力を入れているそうです。

このコロナ禍では大変でしょうね。

5年生は2校時目に算数でした。

これからテストになるようで、復習をしていました。

電子黒板とデジタル教科書を活用していました。

ひまわり学級では5年生が算数をしていました。

ちょうど「速さ」の学習をしているところです。

文章問題なので、なかなか手強いです。

さくら学級では、5年生が算数をしています。

こちらは、図形の学習で、コンパスを使って円を描いていました。

どうやら円を基にして、多角形をつくる学習のようです。

久しぶりのコンパスで、なかなかうまく円がかけません。

3年生は図工をしていました。

透明な容器に、セロファンなどを貼り付けて光を中からだしてその色合いを楽しみます。

ペットボトルやいちごの容器などを持ち寄っています。

できあがりをイメージしながら制作していました。

1年生は音楽のテストをしていました。

CDを聞いて曲の感じをつかんだり、文章に合うような音はどれかを選んでいます。

感じ方なのでむずかしいなぁと思いました。

2年生は体育館でボール運動をしています。

2人組になってドッジボールを投げ合っています。

実は、投げるよりもとるのが難しいです。

両手でボールを挟もうとするととれません。

体で受ける感じになることがポイントのようでした。

3月3日は桃の節句ですが、雪がチラホラと舞っています。

もう少し春は先のようです。

2校時目の授業の様子です。

2年2組は算数をしていました。

長さ比べということで、テープの長さを比べるのですが、

今までとはちょっと違います。

問題には、「~何倍になっていますか。」と聞かれています。

かけ算を使っての学習なのです。

図をノートに書いて考えています。

2年1組も算数で、2組と同じところをやっていました。

写真には写っていませんが、電子黒板も利用しています。

電子黒板だと、図を動かすことができるので子どもにとっては分かりやすいようです。

1年生も算数をしていました。

今日は、教室ではなく図書室や多目的ホールでものの数を調べるという学習です。

実は、昨日体育館でも調べていました。

跳び箱が10台、ライトが20個、マットも20個、フラフープも20個

ボールは55個だそうです。

多目的ホールに行って机の数や水道の数を調べていました。

さくら学級では算数をしていました。

2年生は、2年1・2組と同じところを学習していました。

何倍ということがすぐに答えられるようでした。

3年生は理科をしています。

磁石学習のようで、鉄は磁石になるのか?という学習でした。

はじめに釘を磁石につけておいて、それを一端はなします。

その後その釘を別の釘にくっつけて、つくのかどうか調べていました。

子どもたちは釘がくっつので不思議がっていました。

4年生は図工です。

図工室で板をのこぎりで切っています。

組み合わせて箱のような形のものをつくったり、飾りをつくったりするようです。

のこぎりで切ることが大変のようで、苦労していました。

今はあまり身近な道具ではないのかもしれませんね。

6年生は音楽室で音楽のテストをしていました。

楽典の問題もありました。

八分音符の長さや十六分音符の長さがどのくらいなのかという問題です。

なかなかむずかしそうでした。

5年生は書写をしていました。

もう時間の終わりに近かったので、後片付けに入っている子が多くいました。

それでも、もう一枚と粘って書こうとしている子もいました。

4文字で漢字と仮名があるのでバランスをとるのが難しそうです。

がんばって書いていました。

今日の給食は、ひな祭り給食でした。

献立は、

ちらし寿司、エビフライ、おひたし、すまし汁、桜餅、牛乳 です。

今日の桜餅は町内のお菓子屋さんから納入されたものだそうです。

さて、この桜餅には2種類あるのをご存じでしょうか。

「道明寺」と「長明寺」なのだそうです。

「道明寺」は餅米をつぶしたものをのばして皮にしたもの

「長明寺」は小麦粉を練ってのばして皮にしたもの

だそうです。

「道明寺」はおもに関西方面で、「長明寺」は関東が主流ということでした。

食べ物はその地方の特色が反映されていますね。

個人的にはカロリーの低い「道明寺」の方がスキなのですが・・・・・

好き嫌いなく食べます。