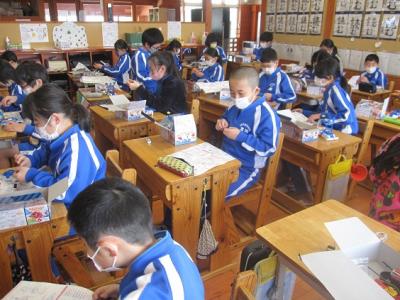

5校時目の様子です。

1年生は4校時だったので、下校してしまいました。

2年2組では、集金袋の話をしていました。

スキー教室の返金があるので、今日子どもたちに持たせています。

メールでもお知らせしたとおりです。

領収書へ記名・押印をよろしくお願いします。

2年1組でも同じ話をしていました。

ひまわり学級では、6年生が保健をしていました。

薬物乱用についての学習です。

ワークシートに記入しながらまとめていました。

さくら学級では、3年生が算数をしていました。

三角形の角の大きさについての学習でした。

二等辺三角形の辺の長さの学習が終わって、いよいよ角度です。

図形の特徴をつかんでいきます。

3年生は、書写でした。

自分で書いた文字を友達に見せながら、

どんなところがよかったか、どんなところを直したいのは話しています。

5年生は社会科で災害についてのまとめをしていました。

雪害、火山災害、津波など自然災害から生活を守るにはどうしたらよいか考えていました。

土曜日の自信では、会津では大きな影響がありませんでした。

けれども、県内各地では被害が大きく、休校している学校も見られるほどです。

10年前の震災を思い出すような地震でした。

今後も、余震が続くと思われます。

今学んでおくことが役に立つかもしれません。

4年生は、保健をしています。

健康な生活のためにどうしたらいいのかを考えています。

運動、食事、睡眠の3つから、その役目をまとめていました。

不規則になりがちな生活を改めていくことが大切です。

6年生も保健でした。

薬物乱用についての学習です。

6年生はすでに薬物乱用防止教室を実施しているので薬物の恐ろしさは分かっています。

でも、分かっていても手が出るのが薬物です。

心のスキを生まないことも大事です。

(薬物は、大人の方が気をつけなければいけません。)

甘い言葉には裏がある。これが世の常です。

3校時目の様子です。

2年1組は国語でした。

詩を書くための学習です。

前野時間に気持ちを表す言葉を学習しています。

それらを使って詩に表すのにどうしたらいいか考える学習でした。

2年2組も国語でした。

こちらは、詩の暗唱に取り組んでいました。

一人一人発表していきました。

少し覚えるのにも苦労する詩なので、大変そうでした。

ひまわり学級では卒業制作にとりんくでいました、

絵の具で、木片を染めています。

「水に濡れたらどうなるの?腐る?」などと

できた後の心配までしていました。

4年生は算数をしていました。

小数のかけ算の仕方の学習です。

小数を整数に直して計算し、答えを小数に戻していくというプロセスをやっていました。

3年生は音楽をしています。

鼓笛で演奏する「鉄腕アトム」の練習に入ると

ころです。

楽譜が渡され、どの順に演奏するか確かめていました。

5年生は理科をしています。

電磁石でモーターをつくるところでした。

エナメル線のエナメルをはがすのに手こずっていました。

うまく回るようにできたのでしょうか。

6年生は図工室で図工をしています。

光を使って、色とりどりに光るものをつくっています。

セロファンをつかい、工夫しています。

1年生が体育館で体育をしています。

跳び箱運動です。

なかなか上手に跳んでいました。

今日の朝の様子です。

まだ始業前です。

2年2組では読書をしていました。

静かに自分の読みたい本を選んで読んでいます。

渡り廊下を5年生がボランティア清掃をしてくれています。

6年生から引き継いで立派に仕事をしています。

図書室では、図書委員が紙芝居の練習中でした。

これから1・2年生の教室で紙芝居をします。

きちんと練習して臨んでいます。

チャイムが鳴ると、図書委員の児童がそれぞれの教室に入っていきます。

そして、紙芝居を読んでくれています。

低学年の児童は、この時間を楽しみにしています。

学校支援ボランティアとして4名の方に来ていただきました。

今年度は、新型コロナのための外部の方に入っていただくことが難しい状況でした。

少しずつ授業に入っていただくようにしてたところです。

今日は、5年生の家庭科で支援です。

はじめて使うミシンでの製作作業なので、支援していただきました。

学校のミシンは、いろいろなメーカーだったり、製造年が違っていたりして

1台1台違ってしまいます。(年度の予算で購入するので一気に購入はできません)

それぞれの機械に合わせて調整が必要で、それを担任一人で行うのは困難です。

事前に打ち合わせを行い、本日授業に入っていただきました。

型紙に合わせての裁断、三つ折り、しつけ、アイロンがけなどをして

縫い付けが始まりました。

製作するものがランチョンマットだったり、ウォールポケットだったりして個人ごとに違います。

子どもたちも苦戦しながら製作していました。

更新が遅れてしまいました。

2月10日(水)の授業の様子です。

1年生が図工をしていました。

ストローで息を吹き込んで、ビニール袋が膨らんで動く工作をつくっていました。

いろいろな飾りをつけたり、ペンで色をつけたりしています。

油性ペンならいいのですが、ビニール袋なので水性ペンでは色落ちがしてしまっていました。

ペンの違いも考えて制作していました。

2年2組は国語で漢字の学習でした。

2年生で学習したが漢字を総復習しています。

これからテストがあるようでした。

3年生は多目的ホールで音楽でした。

鍵盤ハーモニカの練習をしていました。

距離をとって、向き合わずにを守りながらやっています。

2年1組はPC室でパソコンの学習です。

ICT支援員の先生も教えてくれています。

キーボードで文字を打つタイピング練習をしていました。

4年生は帰りの会の途中でした。

「キラキラタイム」をしていました。

友達のよいところを見つけて、発表しています。

いいところをたくさん見つけられるのは、素晴らしいことです。

欠点をさがすよりも、よさを見つけられると人間関係が深まります。

2校時目・3校時目の様子です。

2年2組は算数をしていました。

長さの学習です。電子黒板を使って、問題を考えていました。

1m50cmのリボンと1mのリボンを合わせると何cmになるかという問題です。

問題が聞いていることを意識しないと間違ってしまいます。

単位の換算もするので、難しくなっています。

2年1組も算数でした。こっちでも電子黒板を使用しています。

長さの学習で1cmが4つ集まるので4cmというところを学習しています。

ものさしの読み方も学習していました。

1年生も算数でした。

こちらは100までの数の並び方を考えていました。

1~100までの表を使って、ビンゴのように穴を開けていきます。

たてに見たときに、十の位は一緒なのに、一の位は0~9間で並んでいます。

こんなことに気がつくのは目の付け所がいい証拠です。

3校時目はひまわり学級からです。

6年生が国語のテストをしていました。

さくら学級では3年生が学習していました。

国語の学習で、気持ちを表す言葉を考えていました。すると、

「やるせない」という言葉が出てきました。

なんと説明すればいいやら。ちょっと難しい言葉も出てきます。

3年生は国語で「感動をつたえよう」という学習に入るところでした。

国語だけでなく、今までの学習を振り返って心に残っていること思い出しています。

図工でのことや国語で学習したことを思い出しながら

配置を考えていました。

5年生は、社会をPC室で行っていました。

自然災害についてネットで調べてまとめています。

火山災害や大雪災害など調べています。

4年生は算数をしていました。

面積の学習です。プリントして定着を図っています。

分からないところは、友達同士で教え合っています。

6年生は国語です。これから漢字のテストがあるようです。

今回のテストの範囲のところを一生懸命復習していました。

3校時目の授業の様子です。

1年生は、音楽でした。電子黒板を使って、NHKの番組を見ていました。

いろいろな楽器の演奏の仕方についての番組です。

タンバリンやトライアングルの持ち方などを紹介していました。

電子黒板が入ったことで、また違う授業ができそうです。

ひまわり学級では、3年生が書写をしていました。

条幅に書いています。

なかなか大きな紙なので、先生に教えてもらいながら書いていました。

さくら学級では、3年生が書写をしていました。

今日は墨を使って書いてみようということでした。

普段は墨汁を使っているのですが、今日は墨をするところから始まります。

墨の濃さを確かめながら、すっていました。

3年教室では書写の時間でした。

手紙の書き方の学習のようで、自分の家の郵便番号を書き出していました。

はがきや封書を出すことが少なくなっていますが、書写の時間にはこんな学習もします。

4年生は、算数をしていました。

面積の学習のまとめの問題をしています。

机の広さはどのくらいのありますか?や教科書の表紙の面積は何㎠ですか?

と言うような問題でした。

5年生は理科をしていました。

電磁石の実験のようです。

電流計を使って、電磁石の働きを強くするためにはどうしたらいいかを調べています。

6年生は社会科です。日本と関係の深い国について調べています。

アメリカ、韓国、中国、サウジアラビアの4カ国について調べているようです。

文化の違いがあるので、興味深そうです。

ハラールについても調べている子がいます。

2年生が体育館で跳び箱運動をしていました。

今日のは、跳び箱を横にしての開脚跳びです。

やっと、雪が落ち着きました。

そろそろスキー学習も終わりという頃になって、この雪です。

今週末にはスキーの持ち帰りを予定している学年もたくさんあります。

ということで、4年生がスキー学習をしていました。

前の時間に5年生がスキーをしたので、斜面が固められていてよかったです。

5年生の時には少し大変そうでした。

歓声を上げながら滑っていました。

そのわきでさくら学級の2年生が雪遊びをしていました。

雪山ができていて、そこに上がりたくなるようです。

でも、学校では雪山には登らないように指導しています。

駐車場側に滑ってくる子がいると、交通事故の可能性が高くなるからです。

各地域でも気をつけてほしいと思います。

そして玄関先では2年2組の児童が花植えをしていました。

パンジーの花の苗を植え付けます。卒業式や入学式には間に合うといいのですが。

花を育てることで、豊かなこころも育っていくでしょう。

2年1組は、国語のテストをしていました。

まとめのテストのようで、題材は「ちからたろう」です。

昔話なのですが、子どもたちにとっては分からない言葉でてきます。

「みどう」という言葉が出てきますが、「御堂」のことです。

実物も見たことがないでしょう。

国語の学習の中では、そういったことも多く出てきがちです。

基本となる、生活経験がある程度広いことが学習の前提になります。

3年生は、多目的ホールで音楽をしていました。

感染予防のために距離をとって、向かい合わずに授業をしています。

「聖者の行進」をパートに分かれて合奏するところでした。

5年生は図工をしていました。

紙粘土と反射用紙を使って工作をしている子と、版画の下絵を描いている子がいました。

版画の方は、多色刷りの版画をするようです。

1年生は体育館でドッジボールをしていました。

少しずつ、ボールをとることができるようになってきています。

ドッジボールらしくなってきました。

最後に今日の給食です。

献立は、

チキンライス、ベイクドエッグ、フレンチサラダ、野菜スープ、チョコエクレア、牛乳です。

今日は「お誕生日お祝い給食」でした。

2月の誕生日のみなさん おめでとうございます。

今朝は、雪のために登校のバスが遅れてしまうということがありました。

でも、安全にこれることが最優先です。

児童の送迎をしている保護者の皆様も事故のないようご注意ください。

さて、今日の1校時目の様子です。

1年生が国語で「たぬきの糸車」を読んでいました。

みんなで声をそろえて読んでいます。

声がそろうと、心がそろったようで気持ちいいものです。

2年1組は国語をしていました。

組み合わせて漢字をつくる学習です。

たとえば、「口」と「鳥」で「鳴」のようにつくっていきます。

教科書にないものもいろいろと見つけていました。

2年2組も国語です。「おにごっこ」の説明文を読んでいます。

書いてある文を読んで、そのおにごっこはどんなおにごっこなのかを考えていました。

文で書かれていることをイメージにするのは難しいです。

さくら学級は、国語をしていました。

2年生は詩を書いています。

今日は、自分で詩を作っていました。

おいしそうな詩ができていました。

(実は、食べ物についての詩でした)

3年生も国語です。

「ありの行列」という説明文の学習を終えての感想を交流しています。

直接話したりせずに、付箋紙に感想についての感想をを書いて手渡しています。

密にならないようにしています。

6年生も国語でした。

こちらは、熟語をつくる学習です。

とは言っても、同音異義語の熟語です。

たとえば「関心」と「感心」では大きく意味が違います。

文章に合わせて、どの熟語を書いたらいいのかを考えていきました。

5年生は英語をしていました。

今日は、好きな季節についての学習です。

What season do you like? という質問に一人一人答えていきます。

その後に Why do you lile ○○?とつい質問が待っています。

4年生はPC室で理科をしています。

生き物の季節の移り変わりを動画で見ていました。

すべてのパソコンが動画を一斉に見られるようになりました。

ネット環境がよくなって、個別に動画を見られるようになったのはとてもよかったです。