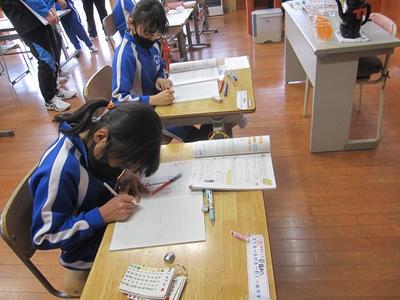

今日の2校時目はさくら学級の研究授業でした。

2年、3年、5年の6人に算数の授業をします。

もちろん担任は1人です。

3つの学年なので、学習内容は違います。

一人一人にじっくりついてという授業にはなりません。

(普段は、どこかの学年が交流に行っているので、今回は珍しいパターンです)

まずは、3年生からです。

今日学習することを先生から聞いて、めあてを立てていきます。

重さの学習で、今日ははかりを使ってその目盛りの大きさを考えるところです。

示されたはかりには数値が入っていません。

1円玉が1gであることを昨日学習してきたので、それを使うことになりました。

先生が3年生をしているときは、2年生と5年生はプリントで学習を進めていました。

かけ算の問題をしています。

次に2年生は、かけ算ビンゴにうつりました。

すでに学習した3の段と4の段でのビンゴです。

2人で対戦します。

5年生の方は、平均の学習です。

グラフや、カップの水を使ってバラバラなものをならしていきます。

ならすことは、昨日具体的な操作をしながらやったので、答えが分かっていました。

でも、今日は、それを計算で求めようということです。

答えが分かっているのですが,どうやって計算するかが分かりません。

一生懸命に考えています。

そのころ、3年生は、1円玉をのせて目盛りを作っていきました。

これだけの1円玉を集めるのも、大変だったろうなと思います。

2年生は場所を変えて対戦していました。

勝ったらシールを貼っていきます。

5年生は計算の仕方に気づいて、まとめを書いています。

平均という言葉も分かりました。

教科書のまとめを読んで確かめました。

3つの学年を行き来しながら教えるのはすごく大変です。

複複式の学級のようです。

まずは、給食食前の4校時目です。

2年1組は図工をしていました。

できあがった作品の鑑賞をしています。

一人一人前で出て、作品の説明をしていました。

他の子は感想を発表したり、質問したりしていました。

2年2組は、しりとりをしていました。

活動が終わった後の時間のようです。

友達の言ったことによく注意を向けて聞いていました。

その後は,すぐに給食になってしまいました。

昼休みになると、

1年生が暗唱の発表をするための,校長室に次々にやってきます。

中には4ページもある文章をすらすらと暗唱していく子もいます。

素晴らしいです。脳が鍛えられています。

外では,元気に縄跳びをしている子たちがたくさんいます。

「先生、先生、二重跳びできる?」

と聞いてくる子もいます。

「どれ、やってみて」と言うと、「うん、やってみるね」

といって連続二重跳びを披露してくれます。

5年生は、バレーボールをしていました。

「混ざってください。」と声をかけられましたが、遠慮しておきました。

男女で分かれてやっていたのですが、どうやら男子に混ざってほしかったようです。

でもどう見ても男子の方が人数が多かったのですが・・・・・

先日、降雪に備えてブランコを取り外しました。

そのためか、ジャングルジムが大賑わいでした。

5校時目になりました。

4年生にいくと、漢字テストが返されているところでした。

「惜しかった、96点だった」

「あ~あ、ここ間違ってた」

等の声が聞こえてきます。

担任の先生が、「じゃあ、再テストはどうする?」と聞くと

みんなは、「やる~」と一斉に声を上げます。

やる気に満ちあふれている4年生です。

6年生は、英語のテストをしていました。

発音を聞きながら、答えるリスニングのテストです。

書くことまで問題に出されています。

昨年度までの英語よりずいぶんとレベルアップした問題になっています。

5年生は体育館で体育です。

縄跳びをしていました。

グループに分かれて練習をしています。

「ぼく、後ろ綾跳びができるようになった」

と教えてくれました。4回くらいできるようになっていました。

できるようになると、そこから回数がぐんと伸びていきます。

タイミングがつかめると、上達ははやいです。

3校時目には、6年生が「薬物乱用防止教室」をおこないました。

講師に来てくださったのは、会津若松警察署の方です。

DVDを見せていただいたり、会津での具体的な話をしていただきました。

覚醒剤、大麻、危険ドラッグ、合成麻薬などの危険性について子どもたちは真剣に聞いていました。

シンナーやトルエンなどの話も出てきました。

意外と子どもたちの身近にあるものでも、「乱用」することで大きな出来事になってしまいます。

特に、その入り口となるのは、

「たばこ」と「お酒」だそうです。

もの自体は違法ではありませんが、子どもたちにとっては「違法」となります。

そう分かっていながら、手を染めていくので「悪いことへの入り口」となっているそうです。

「このくらいならいいだろう」「1回だけだから大丈夫」というのが

依存や犯罪へつながっていきます。

「ダメ。ゼッタイ」を合言葉にして薬物乱用を防止しましょう。

一生をダメにしてしまいます。

ちょうど4年生が紙すきをしている時の他の学年の様子です。

3年生は理科のテストをしていました。

普通のテストとはちょっと違う感じのテストです。

思考力を試されるような問題でした。

いつもとは違う問題に戸惑いながら考えているようでした。

6年生は算数をしていました。

グラフを読み取っていく問題をしていました。

柱状グラフなので、範囲の問題です。

ふだんあまり目にしないグラフなので、少し難しかったのかもしれません。

5年生は国語だったようです。

テストが終わった子が大部分でした。みんな読書をしていました。

こういった隙間の時間を読書に使っています。

1年生は計算カードで引き算をしていました。

4年生が取り組んできた総合的な学習が終盤にかかってきました。

春からケナフの栽培をし、刈り取った後に、細かくちぎって繊維にしました。

今日は、ケナフ協会の方にもお手伝いいただいて紙すきをしました。

まずは、ケナフ協会の方からやり方を説明していただきました。

小麦粉で作ったのりを水に溶かしていきます。

その後に、ケナフの繊維を入れて、かき混ぜで水となじませます。

ここまで来ると、準備は完了です。

いよいよ紙すきです。

枠の動かし方に注意しながら、ケナフの繊維が均等になるようにすいていきます。

できあがったものを、型枠から外してローラーを転がして水分を抜きます。

板に載せて、乾燥させます。

さあ、この手順で子どもたちもチャレンジしました。

はじめは、失敗するんじゃないかなと思っていたようですが、

失敗しても、やり直しがきくことが分かると、どんどん挑戦していきました。

水が冷たくて、大変そうでしたが、子どもたちはニコニコ顔いっぱいでした。

今日は朝の活動の様子を紹介します。

月曜日は全校朝の会などがあるので、少し特殊なのですが、

火曜日から金曜日までは「なわとび」と「読書」に取り組んでいます。

火・水曜日は4~6年生がなわとびです。

木・金曜日は1~3年生がなわとびになります。

体育館なので、全校生を2つにわけで行っています。

今日は、火曜日なので4~6年生がなわとびをしていました。

1~3年生はというと。

読書をしています。

会津美里町おすすめ図書30というものがあります。

1~3年生までと4~6年生までに分けられていて、それぞれ30冊が推薦されています。

1年生は、その本を読んでいる子が多く見られました。

町の図書館にも入っていますので、是非手にとって子どもと読んでみてください。

親子読書もいいものです。

3校時目の様子です。

5年生は先ほど載せた出前授業を3・4校時とやっています。

そのとなりの6年生は社会科です。

福沢諭吉の学習をした後に、自由民権運動の学習にうつっていきました。

動画を利用しながら学習しています。

4年生は、算数です。

三角形の書き方の学習をしていました。

辺の長さ、角の大きさを使って書いていくのですが、

こちらも動画を利用していました。

実際に目で動きを見ながら書くことができるので、わかりやすいです。

3年生は音楽をしていました。

どうやらリコーダーのテストのようです。

廊下に一人ずつ出て先生の前で演奏していました。

3・4校時目に福島民報社の出前講座を5年生で行いました。

今回は、福島民報社から坪井さんに来ていただきました。

5年生は、社会科でメディアについての学習に入る直前でした。

いろいろなメディアがある中で、新聞のでき方や記者の仕事などについて具体的に教えてもらいました。

新聞を取っていない家庭も多くなってきています。

子どもたちにとっては、ネットの情報の方が触れる機会が多くなってきています。

ただ、偽の情報の可能性やSNSでの危険性についても学びました。

実際に新聞を見ながら、記事の書き方も学びます。

黒板の図は、逆三角形で記事を書くということでした。

まずは、結論から書くことだそうです。

子どもたちにとっては、説明の仕方のいい例になったと思います。

見出しの書き方も勉強しました。

短くまとめることは、長く書くことよりも難しいです。

大切なことを落とさないことが重要です。

3校時目の様子です。

1年生が体育館に移動しました。

そっと様子を見てみると、跳び箱の授業が始まりました。

みんな上手に跳び箱を跳んでいます。

危険がないように、ルールを守ってやっているところがこれまた素晴らしいです。

2年1組は国語をしていました。

「わたしはおねえさん」というお話です。

「すみれちゃん」が主人公なのですが、妹とのことが描かれています。

すみれちゃんのようなお姉ちゃんがいる子が自分のおねえちゃんと比べながら話していました。

「うちのおねぇちゃんは、すみれちゃんと違って・・・・・・・」

・・・・の中身はご想像にお任せします。

2年2組も国語で同じところを勉強していました。

実は,このお話は本にもなっています。

教室にすみれちゃんシリーズが置かれていました。

本当はもっとシリーズが続いているそうなのですが、学校には4冊くらいしかありません。

町の図書館にはもう少しあるのかもしれません。

他の教室へ回ろうかとしてたところに、電子黒板の搬入業者の方がおいでになりました。

電子黒板が各教室に置かれることになります。

来週には組み立てが終わるそうなのですが、設定などが必要なので使用できるのはもう少し後になりそうです。

電子黒板が使えるようになると、また授業が変わっていくでしょう。

今日の給食は、12月のお誕生お祝い給食でした。

サブテーマがついていて「鬼滅メニュー」とあります。

そうです、「鬼滅の刃」とのコラボレーションのようです。

市松模様の海苔だったり、ちくわの天ぷらだったりが印象的です。

天ぷらの緑色は、ブロッコリーを使っているそうです。

12月の給食だよりには今日のメニューが紹介されています。