話の仕方や聞き方をもっと!

県の総合的な学習の時間オンライン発表会に3年生が参加しました。

参加の目標として,発表力を高めること,

「もっとお話が上手にできるようになろう」

「もっとお話の聞き方が上手になろう」と決めました。

一年間の総合的な学習の時間についてまとめました。

学校の代表として,4・5・6年生の学習内容も発表しました。

校内を積極的に質問に出かけてまとめました。

どのように話をするか,くり返し練習しました。

今日は,県内の各学校の皆さんにつながり,堂々と,のびのびと発表しました。

とてもよい表情で,つながる各学校の児童や先生方も笑顔にしてしまうほどでした。

そして,他校の発表もよく聞き,進んで質問をしたり,感想を発表したりしました。

福島大学の先生からのお話も「うん,うん」とうなずきながら聞いていました。

3年生全員が今回の目標を達成できたと思います。

紙漉きの技能を高める

今日は4名の講師の方にお出でいただき,ケナフとこうぞの紙を漉きました。

これまでもこうぞによる西勝和紙の紙漉きを試してきました。

今日はケナフにより紙漉きをもっとじょうずになりたいと講師の方々に進んで質問をしていました。

自分自分の工夫を話す6年生を,たのもしく見ていただきました。

休み時間に6年生の学習の様子を見に来た3年生も体験させていただきました。

やってみて「6年生はすごい」と感想をもちました。

6年生になったらやってみたいな。6年生の学習が引き継がれていきます。

やりたいです!

4年生は,地域の伝統文化にふれる学習を進めています。

今日は,西勝彼岸獅子保存会の方々がお出でくださいました。

お話をうかがい,DVDを観て,実際の演奏をうかがって,「やりたい」気持ちをしっかりと抱きました。

少し体験もさせていただきました。

来週から教えていただけることになりました。

それまでに,自分達でも笛・太鼓・踊りを練習しようと意欲的です。

西勝地域の皆さんと共に。彼岸獅子に関わらせていただきます。

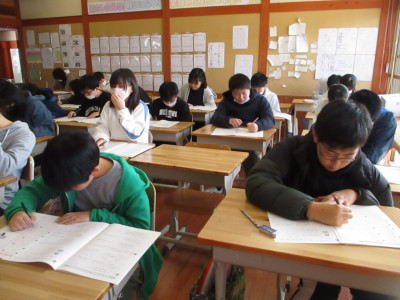

ヒアリングも集中して

しっかりと英語を聴き取りながら解答していました。

5・6年生は標準学力テスト英語に取り組みました。

聴き取る問題があることもあり,テストに集中する様子はやはり高学年です。

頼もしく見えました。

今朝は全校集会でした。

難しくても「あきらめずに考えて,最後まで取り組むことができた」児童全員のがんばりを讃えました。

算数 できた!

「できました」と満足そうな表情を見せる児童が多く見られました。

真剣に集中して物事をやり遂げると気持ちがいい,と感じた様子もありました。

標準学力検査は一つの学年の目標でもあります。

1年生から6年生まで,みんな目標に向かってがんばりました。

次の目標は,校内「算数たしかめテスト」です。全校で,今年の算数の学習をふりかえります。

しっかり読んで

考えて 書く。

えんぴつを走らせる音。

問題のページをめくる音に勢いがあり,集中していることが伝わってきました。

標準学力検査国語を実施しました。「がんばろう」とする気持ちがあふれていました。

教科書のQRコードを読み込んで

問題をどんどん解く3年生。

かけ算九九を使って,かけ算・わり算の計算を進めます。

小数のたし算やひき算も小数点に気をつけながら考えていました。

質問があるときは手を挙げて,先生といっしょに考えていました。

集中して取り組む3年生。

3年生で学習した内容を自分で確かめて,「できる!」を実感していました。

プリントやドリルで学習をたしかめよう

算数の学習の確かめを行っていました。

1年生も2年生も「時間」について取り組んでいる児童が多く見られました。

算数の学習も,学習の内容が次の学年につながっていきます。

2年生ががんばっている様子を見て,さくら1・1年生の教室へ行きました。

1年生もがんばっています。このがんばりは2年生につながります。

3学級ともそれぞれで課題に取り組み,進んで先生に質問をしたり確かめたりしていました。

本当はそこで,大いにほめたいほど立派な学習態度でした。

「がんばるぞ」という気持ちが伝わってきました。

児童の集中を大事に,そっと教室を後にしました。

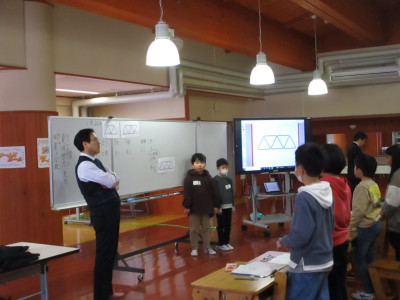

夏坂哲志先生と算数の授業を行いました

図形(三角形)や式を関係づけながら整理していきました。

はじめはかけ算の考え方を活用していきましたが,終わりに「!?」わり算の考え方に変わりました。

ここで4年生は,さらに学び出し,授業の終わりまで目が輝いていました。

授業終わりのあいさつのあとも,夏坂先生のもとへ歩み寄り,ノートにまとめた式(考え)を説明する様子もありました。

夏坂先生は,昨年まで筑波大学附属小学校にいらっしゃり,本年度は明星小学校副校長でいらっしゃいます。

今日の授業は,町内小中学校等より65名の先生方が参観しました。

緊張もありましたが,それ以上に授業の内容を楽しんだ45分間でした。