本日、第2学期の終業式を無事むかえました。83日間という長い学期でしたが、生徒たちは運動面に文化面に大活躍の2学期になりました。これも、保護者の方々のご協力のおかげであると感謝申し上げます。

2学期の式辞の中で、始業式の時にお話した2つことについての振り返りを行いました。

1つ目は、「できない」という考えからスタートしないで、「まずはやってみよう」という考えと実践をしてほしいということ、2つ目は、「時間を意識した取り組みをしてほしい」ということでした。

うなずきながら聞いている生徒もみられましたが、個人や学級においてしっかりと振り返りをし、3学期につなげてほしいと思います。

また、学年発表では、3人の代表の生徒が発表してくれました。(詳細はお子さんからお聞きください。)

1年代表の新田 蓮 君は「勉強」「友達との関係」「字」について振り返り、3学期はきちんと取り組むとともに冬休みは家の手伝いをしたいということ

2年代表の荒井 智陽君は「授業」「宿題」「生活態度」について振り返り、さらに休み時間の過ごし方についても落ち着いて行動したいということ

3年代表の海野 倖さんは、「家庭学習」の仕方について振り返り、「効率的な勉強法」について受験生らしい発表がありました。

最後に、生徒指導部から、2学期を振り返って「あいさつと返事」の重要性と事故・ケガのない冬休みの過ごし方などについてお話がありました。

最後に、生徒指導部から、2学期を振り返って「あいさつと返事」の重要性と事故・ケガのない冬休みの過ごし方などについてお話がありました。

17日間という長い冬休みになりますが、リズムを崩さず生活するよう指導しましたので、ご家庭でもよろしくお願いいたします。

飯豊連峰や会津磐梯山をみると、すっかり雪化粧がされており、確実に冬の真っ只中にいることを実感します。反面、朝晩は冷え込んでいても、日中は暖かい日が続き、野球部などは時折、グランドで汗を流しています。

しかし、数年前だったでしょうか、暖冬と言われ、年末も全然雪が降らなかった年がありましたが、年が明け、成人の日あたりに、ものすごいドカ雪が降った年がありました。

今年度の天気の週間予報、月間予報も適時、修正され、暖冬から場所によっては、例年並みやそれ以上の雪がふると予想がされていました。

スクールバスで遠距離から通学している生徒や徒歩で通学している生徒など様々ですが、雪による事故・ケガがないように学校でも注意喚起をしているところです。

さて、本格的な雪に備え、用務員さんが校舎周りの雪対策をしてくださいました。これで、雪対策は万全です。

昨日、基礎学力向上コンテスト(英語)が実施されました。冬期間に入る前のこの時期に、2学期までに学習したことを定着させるために、学校全体で取り組んでいるものです。

問題は、1~3年まで共通の問題と学年の学習内容に応じた問題で構成されています。1週間ほど前から問題を配付し、本番をむかえたわけですが、ちょっとしたところで、ケアレスミスをしている生徒もおりました。

テストは、実施前の練習とともに、実施後のふり返りがとても重要です。長い冬休みの自主学習などで、もう一度とりくんでほしいと思います。

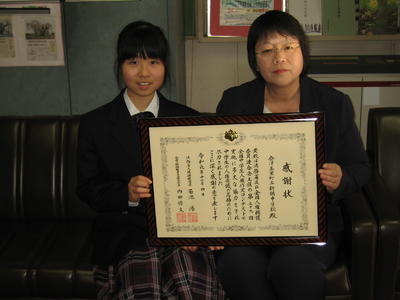

今年度「全国中学生人権作文コンテスト」福島県大会が、会津美里町複合施設じげんホールで開催されました。その事業の内容は、ポータルサイトでお伝えしたところですが、昨日、本校校長室で、入賞者の表彰式が行われました。

福島地方法務局 若松支局長 渡邊 輝雄様、会津美里町人権擁護委員 佐藤 淑子様、同じく 会津美里町人権擁護委員 山内 則子 様にご来校頂き、賞状と記念品を贈呈していただきました。本当におめでとうございました。かなりの応募総数のなか、2名も受賞したことは、本当にすばらしいことです。

また、それに加えて、新鶴中学校全体の取り組みが評価され、「感謝状」をいただきました。今後とも、運動面、文化面ともに頑張らせたいと思います。

受賞者をお知らせいたします。

<若松人権擁護委員協議会男女共同参画委員会委員長賞>

2年 酒井 優臣 くん:作品名 「男女差別について」

<若松人権擁護委員協議奨励賞>

1年 白井 心結 さん:作品名「障がい者との壁」

<感謝状>

会津美里町立新鶴中学校

表彰式後、法務局長様方と写真をとりました。酒井君は、スキーの強化合宿のため、表彰式には出席できませんでしたが、後日改めて、伝達したいと思います。

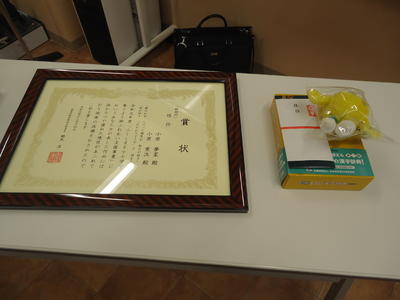

昨日、17日(火)にじげんプラザにおいて、「ふくしま十七字で奏でよう絆ふれあい支援事業」の入賞表彰式が行われました。この事業は、県の施策の一つであり、本校でも多数の生徒が応募しました。

県全体で、応募総数45,477組もの応募があり、その狭き門の中ではありましたが、絆部門でみごとに「佳作」に入賞しました。おめでとうございました。

受賞者と受賞作品を紹介します。

<受賞者>1年 小原 夢菜 さん・ 夢菜さんのおじいちゃん

<絆部門> 顔合わせ ニコッと微笑む 祖父が好き

孫が好き 「おかわりどうぞ」で 酒すすむ

この十七字という短い文字の中に、日常生活の中での孫と祖父のふれあいや愛情が感じられる作品であるというところが評価されたのではないかと思います。残念ながら、夢菜さんのおじいさんはお仕事のため、表彰式には出席できませんでしたが、とてもより表彰式になりました。

会津教育事務所長様、会津美里町教育委員会教育長様のご臨席を賜り、表彰式後、写真撮影を行いました。

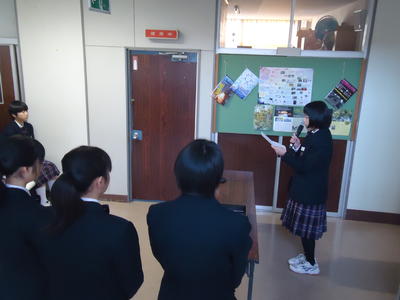

12月になり、寒さが厳しくなってきました。そこで、生徒たちの健康管理に留意し、16日に2F廊下での2回目の全校集会が実施されました。1回目は、校歌のCDがなく、急遽アカペラで行うなどのハプニングもありましたが、臨機応変の対応ができる力も少しずつ身についてきています。

校長講話では、「目標をもって取り組む」ということをテーマにお話しました。というのは、この時期は、2学期のまとめをするとともに、来年に向けて目標を持つ時期でもあるからです。

来年度の中体連大会までの予定を例にとり、大会までの努力や取り組みを前提とした目標を立てるようにお話をしました。冬期間でのバスの関係があり、部活動時間は1時間足らずでありますが、短いような1時間でも目標を持ってしっかり取り組むことで、身につく力は大きいこともお話しました。

また、佐藤 陽香 さんが2年生代表としてお話しましたが、今の現状と、これから3年生になる自覚と行動に責任を持って取り組みたいとの話がありました。

2学期のこの時期から、目標を持って取り組むことで、より力を身につけてほしいと思います。

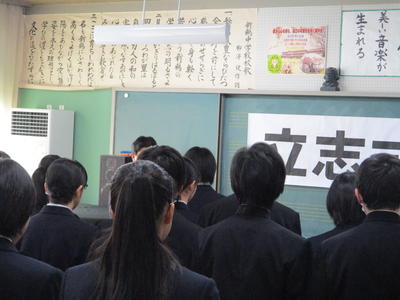

本日、第2学期保護者会・立志式・授業参観が実施されています。年末のお忙しい中、多数の保護者の方々にご出席いただきました。ほんとうにありがとうございました。

「立志式」では、式辞の中で、どういう『志』をもつことが望まれるのかというお話をしました。札幌農学校(現北海道大学)の初代教頭であったクラーク博士の、”Boys,be ambitious!"(少年よ、大志を抱け)はとても有名の言葉ですが、その続きはあまり知られていません。その続きは、「お金や名声という消えゆくもののためでもなく、人間としてどうあるべきかを考え、少年よ、大志を抱け!」というものです。まさに、これからの時代に必要な「立志」についての考え方であると思います。

その後、2年生全員に立志証書を手渡しました。一人ひとり顔をみながら、手渡しましたが、この9か月で随分おとなびたなあと改めて感じました。また、誓いの言葉では、生徒たちが思い思いに考えたことばとその理由をきくことができ、成長の跡がうかがえました。

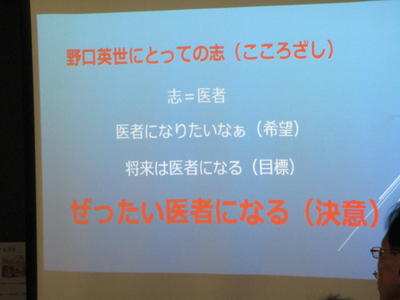

その後、野口記念会 学芸員の森田 鉄平 様から、「科学者 野口英世の志」と題して、ご講演をいただきました。

その後、野口記念会 学芸員の森田 鉄平 様から、「科学者 野口英世の志」と題して、ご講演をいただきました。

野口英世博士の志は 「志を得ざれば再びこの地を踏まず」(もし医者になれなければ、生まれ故郷には帰ってこない)というものです。「希望」「目標」「決意」の違いのお話や目標を達成するための未来予想図、多くの人の支えがあって、世界の偉人となったことなど、とても興味深いものでした。

その後、全体会・学年保護者会では、2学期の学習面、生活面などについてお話をさせていただきました。

その後、全体会・学年保護者会では、2学期の学習面、生活面などについてお話をさせていただきました。

本当にたくさんの皆様の御出席ありがとうございました。

12/12(木)、1年1組で書写の授業がありました。書きぞめ展に出品する目的で、毎年この時期に全学年で書写の授業を行っています。一字一字丁寧に集中して書く姿があり、ピーンと緊張の糸が張ったような瞬間がありました。また、本日より2年生の美術作品をイングリッシュルーム前に展示しました。12/14(土)の授業参観・保護者会の際には、是非ご覧ください。生徒の思いが少し垣間見られるような作品もございます。お子様の作品に注目いただければと思います。

この土曜日には、1・3年生は授業参観、2年生は立志式、そしてその後、保護者会全体会・学年保護者会があります。この機会に学校にお越しいただき、お子様たちの学校での姿を是非ご覧いただければ幸いです。

本校では基礎学力の定着を目指し、5教科の基礎学力コンテストを実施しています。1学期には国語、先週は数学、そして来週に英語があります。期末テスト後も勉強への意欲維持の目的で、例年この時期に行っており、優秀成績者をプリント掲示で賞賛しています。年末に向けてクリスマスなどのイベントが続きますが、勉強を意識した生活を心がけるよう指導していきたいと思います。

また、先週より、柔道の授業が始まりました。本日は中学校1年生の授業があり、柔道着を着るのにも時間がかかっている様子がありました。冬場、寒い中ではありますが、「礼」に始まり、「礼」に終わる日本伝統の武道に触れ、気持ちを引き締めながらも、分かりやい指導により、楽しく活動する様子がありました。

冬場に差し掛かりますが、生徒達は元気に学校生活を過ごしています。今後とも学校活動に対するご協力・ご支援をよろしくお願い致します。

最後に、生徒指導部から、2学期を振り返って「あいさつと返事」の重要性と事故・ケガのない冬休みの過ごし方などについてお話がありました。