1週間が始まりました。

どうしても月曜日は、体調がすぐれなかったり、気分が乗らない子が多いようです。

保健室の利用も月曜日は多い傾向があります。

それに,この暑さがあいまって集中できないこともあるようです。

朝の涼しいうちにと考えて、1校時目から活動をすることが多くあります。

たとえば体育は、校庭でやるのは苦しいので

体育館で涼しいうちにやっています。

今日は2年生が体育をしていました。

身体運動プログラムをしています。

学年全部でやっているのですが、運動量はかなりあります。

でも、みんなニコニコ顔でやっているのが素晴らしいです。

外での活動では、5年生がヘチマの観察をしていました。

夏休み前は、ずいぶんと小さかったのですが、

この暑さのおかげで大きく育ちました。

花もたくさん付けています。

「おばな」と「めばな」の違いを見つけているようです。

実もできはじめています。

意外と、ヘチマはにおいがします。

触ってみると、ごわごわとした感じも分かります。

五感を使っての学習はやはり大事です。

リモートの授業ではこうはいきません。

今日の給食は、

麦ご飯、五目きんぴら、照り焼きハンバーグ、味噌汁、牛乳でした。

今日は、本当にあついです。

各教室は、8時前からエアコンを稼働させています。

各フロアーのエアコンも、図書室のエアコンも稼働中です。

ただ、エアコンのない渡り廊下や昇降口などはものすごい暑さです。

この温度差で、やられてしまうこともあるでしょうね。

体調の管理には十分に気をつけていきたいと思います。

さて、2学期がスタートして2日目です。

今日の給食は、麦ご飯、蒸し餃子、ビビンバ、春雨スープ、牛乳でした。

久しぶりの給食で、子どもたちはうれしそうでした。

5校時目の様子です。

1年生にいってみると、詩の音読をするところでした。

こちらに向かって大きな声で呼んでくれました。

元気な1年生です。

2年1組は、2学期のめあてを立てるところでした。

学習のめあてと生活のめあてに分けて考えていました。

自分のことをよく振り返りながら、書いていました。

2年2組は当番活動の相談をしていました。

班長さんを中心に、どんな活動にするのかを話し合っていました。

役割分担も明確になるように話し合いました。

ひまわり学級では、英語の学習をしていました。

教科書を使って今日の給食を思い出しながら英語の文を考えていました。

さくら学級では、2年生が算数をしていました。

2けたの足し算の仕方を学習しています。

3年生は社会科です。

今日は農家の人の仕事について調べる活動です。

自分の身近なところからどんな仕事をしているか考えていました。

4年生は国語と算数のプリントをしていました。

もしかすると、ドリル等についてきたものかもしれません。

今までの学習を振り返っての問題のようでした。

6年生は英語をしていました。

行きたい国について伝え合う学習です。

英語の学習は、覚えることだけでなく、自分の思いや考えを伝えられるかどうかが問題です。

意思疎通ができることまで見通しています。

5年生は道徳をしていました。

命の大切さについての学習でした。

自分なら・・・・と考えて発表する子がいて、とても素晴らしかったです。

いよいよ今日から、第2学期がスタートしました。

18日間の夏休みに大きなけがや病気の情報はなく、元気に登校することができました。

今年の夏は特別な夏になってしまい、ちょっぴり残念そうな顔も見られましたが、

それぞれのクラスで、夏休みの思い出などを話し合っていたようです。

2校時目には、多目的ホールで始業式を行いました。

エアコンをつけての始業式となりました。

始業式では、学校のルールを守ることを話しました。

新型コロナ感染拡大防止のために、学校の中でもルールがあります。

そのルールを守ることで、自分の命も、そして友達の命も守ることにつながります。

自分だけでなく、みんなのことを守れるようにルールを守った生活をしていきましょうと話しました。

実は、この「ルール」を守ることがなかなかできないのが現状です。

自分の弱い心に負けないで、ルールを守れる子どもになってほしいと思います。

さて暑い日が続きます。熱中症予防にも配慮しながら2学期の生活をはじめていきます。

1学期終業式を行いました。

全校生が集まったのは、今年度初めてです。

今まで全校生が集まる集会や行事は行っていませんでした。

体育館全体に広がって、間隔をとるようにして並びました。

1mずつとると、なんとか全員が体育館には入れそうです。

終業式では、校長からの話のみとしました。

通常であれば、校歌を歌ったり、生徒指導担当から話をしたり、

養護教諭が保健関係の話をしたりしますが、すべて割愛です。

多くの人数が集まるのはできるだけ短時間で済ませるようにしました。

この1学期は、新型コロナで右往左往することが多く、

普段の1学期とは全く違うものとなりました。

始業式で子どもたちに話した3つのことを振り返ったのですが、

なかなかその目標を達成することはできませんでした。

2学期に繰り越して、がんばらせたいと思います。

2学期は、少しは状況がよくなり教育活動も充実できるといいなと思います。

保護者、地域の方には様々な面でご協力いただきありがとうございます。

夏休み中も子どもたちをよろしくお願いいたします。

今日は、愛校活動がありました。

愛校活動って何?と思われた方もいると思います。

学期末になると行事として行われている勤労奉仕の学校行事です。

簡単に言えば大掃除。

行事として1時間確保して、学校をきれいにするという活動です。

もちろん学校行事としての授業の一環です。

きちんと目的を持って行います。

それぞれの学年に応じて、できることをしながら教室や共有スペースをきれいにしていきます。

下駄箱もそれぞれの学年できれいにしました。

最後には縦割りの清掃班で校舎内をきれいにしました。

掃除の仕方を少し変えました。

ぞうきんがけをするのですが、今までは、まっすぐ前に向かって拭いていました。

ところが、それでは危険があると言うことで、横拭きをして後ろに下がるようにしました。

でも、まだ始まったばかりでうまくできません。

できるようになるまでは少し時間がかかりそうです。

今日の給食は

コッペパン、ブルーベリージャム、かぼちゃグラタン、ナッツサラダ、肉団子スープ、牛乳でした。

3年生の男の子は、「今日はコッペパンだ」と大喜びでした。

パンの中でもコッペパンが1番と言うことでした。

でもジャムは絶対に付けないと話していました。

食へのこだわりがあるのでしょうね。

1学期も残りがわずかになってきました。

夏休みに向けての取組が行われています。

今日の給食は、「よくかむ美里っ子メニュー」でした。

枝豆ご飯、ワカサギの甘辛煮、キムチ漬け、味噌汁、牛乳です。

枝豆がそろそろできる頃になってきました。

まだ学校で3年生が植えた枝豆はそこまでは大きくなっていません。

きっと夏休み明けになるのでしょう。

夏休みの間も、三食きちんと食べて丈夫な体を作ってほしいと思います。

お昼休みに校長室に3名の訪問者がありました。

1年生の男の子が3人、年度の作品を見せに来たのでした。

それぞれ、何をつくったのか説明してもらいました。

なかなか迫力のある作品で、きちんと自分の思いが込められていました。

こんな風に、時々子どもたちが校長室へやってきます。

意外と敷居は低いのです。

今日は清掃がなくて、「宮川タイム」がありました。

今日の「宮川タイム」は地区子ども会です。

通学の反省や、地区での過ごし方の反省そして夏休みの過ごし方などを地区ごとに話し合います。

先生から、夏休みの注意なども聞いていました。

6年生がリーダーになってまとめ役をしています。

けれども通学班によっては、5・6年生がいないところもあります。

先生と話し合いながらすすえめているグループもありました。

d

3校時目~4校時目の様子です。

2年2組は、もう夏休みの計画表を作っています。

先生が「10時までは勉強の時間だから、ここまでは勉強って書いてね。」

って言うと、ある男の子は、

「やった、このあとはずっとゲームだ。」

と。

こうならないようによく家庭で相談してください。

夏休みは家の人が先生です。

5年生が理科室で図工をしています。

どうやら、光と水を使ってキラキラとしたものをつくったようです。

前日から楽しみにしてた5年生。

理科室の準備も万端に整っていました。

夏らしい作品ができあがったようです。

ただ、作品として保存ができないのでカメラで撮っておいたようでした。

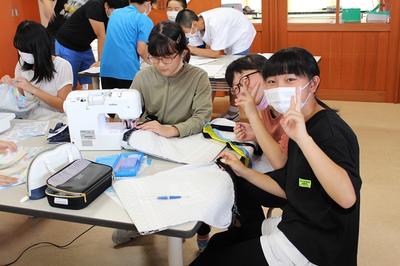

6年生は家庭科でミシンを使って裁縫をしていました。

トートバックなのでしょうか?裏返しなのでできあがりがイメージできませんでした。

ミシンは昨年度に学習しているので、自分たちでやっていました。

でも、悪戦苦闘しているところもあったようです。

4年生は音楽をしています。

今日のところは、「拍子」です。

それぞれの曲を聴きながら、何拍子なのかを考えたり

曲に合わせて指揮をしてみたりしました。

楽譜に縦線を入れるのは、少し難しかったようです。

音符の長さを見てその表紙に合わせて区切るのですが、

8分音符があったり、四連符があったりするので難しいです。

2校時目と3校時目の授業の様子です。

まずは、1年生です。

体育館でドッジボールをしていました。

少しずつ、ゲームの内容にもなれてきて、逃げ回ったり果敢にボールをとったりしていました。

まだまだ、投げることが上手にできないのが本当のところで

両手を使って上から投げる子もいます。

投げることで、肩の強さを育てていく必要があるでしょう。

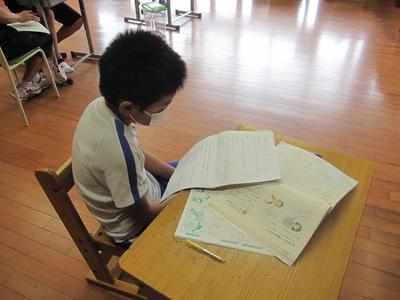

2年1組はテストをしていました。

早く終わった子は、読書やお絵かきをしています。

2年2組は国語です。「えいっ」を読んでいました。

お父さんの気持ちを考えています。

友達の発表もよく聞いています。

ひまわり学級では、3年生が発表の原稿を読んでいました。

国語で学習したものを今度校長室に発表に来るようです。

練習の時から少し緊張気味です。

ひまわり学級の6年生は社会をしています。

歴史の学習に入り、昔のことが分かるものを考えていました。

土器ややじりなどで昔のことが分かると発表していました。

学んだことが生きています。

さくら学級は漢字の学習です。

へんやつくりの学習のようです。

漢字が組み合わせでできていることを学習しています。

6年生も社会でした。

こちらは日本風文化についての学習です。

今までは大陸風文化で、文字が漢字だったのが

日本風になって仮名文字ができてきたというところでした。

ひらがなの成り立ちなども学習していました。

5年生が外国語をしています。

今日の学習は曜日の学習でした。

ALTの先生の発音を聞いて、曜日を指で選んでいました。

なかなか聞き取るのは難しそうでした。

4年生は社会です。

地震でおきる災害の学習でした。

地震が起きると、どんなことになるのかを子どもたちがどんどん発表していきました。

火事や建物が壊れるだけでなく、津波のことなども出てきました。

防災教育にもつながっていく学習です。

最後に3年生です。

体育館で、ボール運動をしていました。

ボールを使ってのリレーをしていたのですが、最後は足の間をボールを通すと言うことでやっていました。

多くの人が並んでボールをくぐらせることもしてみました。

2校時目の今日の授業の様子です。

2年生がALTと英語をしていました。

英語の音楽に合わせて踊っています。

楽しく英語に触れることが目的なので、非常に大事な学習です。

外国の人とも気兼ねなく接することができる大人になれればいいです。

2年1組は算数をしています。

長さの学習のまとめです。

まとめの問題を一人一人がしっかりとやっていました。

2年2組も算数です。

こちらも長さの学習なのですが、物差しを使って学校の中の物をいろいろとはかっていました。

柱の横幅をはかっている子もいました。

いろんな物に長さがあるのだなあと感じていたようです。

5年生が音楽をしていました。

「和音」の学習です。

先生の話を聞きながら、和音の響きを感じ取っていました。

この「和音」が音楽の好き嫌いの分かれ目になりがちです。

6年生はテストをしていました。

漢字のテストも返されて、間違ったところを直していました。

何度かやっていて、大部分の子が90点以上です。

90点というのは、目安の点数です。

(90点をとれば運転免許もとることができますね)

ひまわり学級では算数をしていました。

拡大図と縮図の問題をしていました。

意外と紛らわしい問題で、似たような形で「拡大図ですか?」聞いてきます。

よく問題を見ながら考えていました。

さくら学級では、2年生が算数をしていました。

かさの学習で、いろいろな入れ物に水を入れて量感を高めています。

単位の違いを考えながら問題を解いていました。

3年生は教室で音楽をしていました。

今日はリコーダーの鑑りのようです。

音楽を聴いてその感想をノートに書いていました。

いろいろなリコーダーが出てきてたのしそうでした。

5校時目に初任研の研究授業を行いました。

初任研というのは、新採用教員の研修のための授業研究会です。

3年生の「学級活動」の授業の様子を見てもらいました。

3年生の学級活動は、「お楽しみ会の計画をたてよう」という題材です。

お楽しみ会で何をするかを話し合っていました。

やりたいゲームがたくさん出てきました。

フルーツバスケット、鬼ごっこ、ドッジボール・・・・・

たくさんの意見の中から選択して絞り込んでいきます。

3つに絞り込むように話し合ってました。

ところが、4つの案までは絞り込めたのですが、ここから先が合意できません。

いろいろな意見が出されていました。