高中祭まで今日を含めてあと3日となりました。 準備や練習に余念のない毎日です。 しかし、通常の授業はきちんと行われていますので、今日の午前中の授業の様子をお知らせします。

2校時目、美術室では「日本の美意識」という題材で屏風制作を行った2年1組が、友達の作品や風神雷神図などの有名作品を鑑賞してよさや美しさ、表現の工夫などを学んでいました。 隣の音楽室では、3年1組が合唱練習に集中し、ハーモニーを磨き上げていました。

2階フロアでは、2年2組が社会科で「古都 京都の魅力を観光客に伝えよう」という学習課題で話し合いをしていました。 京都の特色や世界遺産に認定されている建造物などの理解を通し、いかにPRするか知恵を絞っていたようです。

1年1組の英語の授業では、三単現の疑問文を学習していました。 デヴォン先生が「社長(sh、ch)の靴下(s、o、x)の後ろはes」というスペリングの覚え方を教えてくださり、理解が深まりました。 なるほど! 教科書にしっかりそのことを書き込んだ生徒もいました。

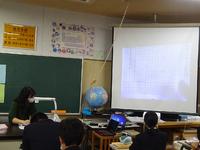

同じ時間に参観した理科の授業では、斜面を下る台車の運動の実験結果から運動とエネルギーの関係性を学習していました。 生徒たちは一生懸命グラフを書いていましたが、ふと理科室に来る前に見た1年生の数学授業で、座標や比例の式、表、グラフといった内容が学習されていることを思い出し、1年生で固めた基礎が3年生での他教科でも生きてくるのだということを確認しました。

目黒先生が授業中「ここの学習は菅野先生とコラボすることが多くて…。」と話していましたが、次の時間の数学を参観すると、確かにそうかなと感じました(写真をご覧ください)。 同じ教科での他学年とのつながりはもちろんですが、異なる教科であっても学んだ内容が生かされることを改めて痛感しました。 学びはすべてつながっているのですね!

※ 3、4校時、1年生が学年発表のリハーサルをしていました。 ごく一部だけ写真でお伝えします。 劇とダンスがなかなかの出来栄えです。

※ 午後、3年生も学年発表のリハーサルでしたが、その前に、3年生の文化祭実行委員と有志数名が協力して体育館にシートを敷き詰めました。 明日の会場準備の第1段階終了です。 遠藤先生の指示のもと、てきぱきと作業が進められました。 さすがです! ステージ付近の山台やスクリーン等もセッティングされました。 発表内容は別な機会に・・・。

※ アクセスカウンターが21万を超えました。 「20万を超えました」と書き込んだのが10月6日ですので、最近は1日平均600名位の方に見ていただいていることになるのでしょうか? ご視聴ありがとうございます。

【園児がやってきた!】

昨年に引き続き(毎年かもしれません)、「こども園ひかり」の園児が本校にやってきてどんぐりを拾っていきました。 12時過ぎ、赤い帽子をかぶったかわいい年長さんたち40名がたくさんのどんぐりを袋に入れて「こんなに拾ったよ。」と報告してきます。 事前に連絡を受けていたので、どんぐりの量を増やしたっぷり楽しんでもらいました。 中学生たちは思いがけないお客様に「かわいい~!」と手を振ったり、声をかけたりして大喜びしていました。

いい天気に恵まれたどんぐり拾いになってホッとしています。 無邪気な園児たちの言葉や動きに思わず笑顔になり、心洗われた瞬間でした。 来月には3年生が「保育実習」でこども園ひかりにお世話になります。(ひかり園長より加工した画像の掲載許可をいただいてあります。)

【話題あれこれ】

(1)文化祭に向けて

文化祭は、ステージ発表だけでなく「作品展示」という学習成果発表もあります。 例年だと体育館内とその近くのスペースに習字や絵画、立体作品、技術・家庭科などの作品を展示していましたが、今年は11月9日から20日までの「三者面談」中に見ていただけるよう、学年スクウェアや美術室前などを活用して展示します。 昨日はその作品展示に使うパーテーションなどを高田体育館からお借りしてきました。 三者面談の機会に時間を作って我が子や友達のの作品をご鑑賞ください。

今日も各学年で、いろいろ時間を作って文化祭の発表準備を行っていました。 3年生は2回目のクラス合唱中間発表(リハーサル)でした。 以前と比べ仕上がってきた感があります。 当日が楽しみです。 後方では、菅野先生と遠藤先生が会場設定の細かな打ち合わせをしていました。 生徒相互に十分な間隔を取って感染防止を図ることや必要な物品を置く場所等の全体像をしっかりと確認していました。

午後、1年生は自分たちのスクウェアと図書室を使って、学年発表の練習を行っていました。 ダンス練習に汗を流したり、何か寸劇らしい様子も見られました。

2年生は体育館で本格的な学年発表のリハーサルでした。 内容が分からないようにわざと遠くからの写真としましたので、配信画像でお楽しみください。

(2)動画配信について

本日、「高中祭」の動画配信についての文書を配付しました。 リアルタイムでのライブ映像配信を検討しましたが、回線が脆弱なために視聴が集中すると問題が発生する可能性があることやセキュリティ等の課題により、当日録画したものを編集して、後日、期間と視聴者を限定して保護者のみが見れるように考えました。 保護者の皆様にはお待たせして大変申し訳ありませんが、様々検討し追求した結果ですのでご了承いただきたいと思います。

高中祭 動画配信について.tif

(3)安全対策

先日、町教育委員会から低いブロック塀に生徒などが近づかないように注意喚起するよう指導がありました。 そこでとりあえず写真のような警告板を貼って注意を促しました。 普段、あまり人が近くに行くことはありませんが、念には念を入れたいと思います。 今後、撤去するなり安全策を講じるなり対策を教育委員会に要望していきたいと思います。

町役場庁舎に「祝 高田中学校男子駅伝部 第63回県中学校駅伝大会優勝」の垂れ幕が飾られています。 もうすでにお気づきだった方もいらっしゃるかもしれません。 生徒の頑張りを誉め称えていただき本当にありがとうございます。

昨日の午後3時半、男子駅伝メンバー9名と女子駅伝部代表2名が役場庁舎を訪れ、町長様、教育長様に県中学校体育大会駅伝競走大会の結果を報告しました。 庁舎入り口にも垂れ幕があり感激しました。 優勝旗や優勝カップなどを持った生徒たちは2階大会議室へと案内され、まず初めに記念写真を撮りました。(教育委員の皆様もお忙しい中駆けつけてくださいました。) いろいろな方が撮影する中、ちょっとしたハプニングがありましたので、参加した生徒に聞いてみてください。

報告会では、町長様、教育長様から身に余るお褒めの言葉をいただきました。 このような素晴らしい機会を作っていただき、直接生徒たちにお話しくださったことで生徒たちは晴れがましい気持ちになったことと思います。

校長が御礼の言葉を申し上げた後、顧問の角田先生が選手一人ひとりを紹介していきました。 まずは、全会津大会6位から県大会7位入賞にジャンプアップした女子チームの中心選手、田村さんと久家さん。 二人はバスケ部、卓球部の選手を務めながら3年間駅伝部の要として走り続けました。

次に男子チームの紹介です。 1区から5区を走った2年生、補欠ながら選手をしっかりサポートしチームを支えた3名、そして最後に、アンカーを務め栄光のゴールテープを切った部長が角田先生から紹介され、一人一言ずつ挨拶も述べさせてももらいました。 部長の鈴木君は昨年のチームで2年生唯一のメンバーに選ばれ、今年も休校期間さえも自覚をもって練習してチームを引っ張ってきました。 本当にお疲れさまでした。

最後には、町から記念のプレゼントもいただきました。 本当にありがとうございました。

※ 朝夕寒くなってきました。 制服の上にウインドブレーカーなどの防寒着を着てくることもあるかと思います。 学年フロアにはそれらをかけておくハンガーも準備しました。 風邪などひかないよう、下着でも調節するようお声がけください。

※ 2学年のホームベースで写真のようなカウントダウンカレンダー(?)を見つけました。 赤い文字に学年の本気を感じます。 みんなで頑張ろう!

※ 放射線のモニタリングポストを修理している方がいらっしゃいました。 普段何気なく目にしているのですが、意識が薄らいでいます。 東日本大震災のためにまだ行方不明の方も、避難なされている方もいらっしゃいます。 心の傷はそう簡単には癒されないことでしょう。 あと半年で10年が過ぎるのですが、地震も津波も原発事故も、どれも風化させてはいけないことです。(今年の修学旅行で岩手県の一本松や宮城県南三陸町を訪れ、改めて見つめ直す機会としました。)

【要請訪問(指導主事来校)】

先週金曜日、音楽科の授業研究会に会津教育事務所より小向指導主事に来ていただきました。 指導主事とは教員を指導する立場の方で、このように学校側からお願いして指導主事に来ていただく形態を「要請訪問」と呼んでいます。

音楽科の先生は少ないため、互いに授業を見合う互見授業は難しく、ましてやいろいろと専門的に指導してもらえる機会は限られてしまっています。 研究授業は教員も緊張しますが、生徒も多くの先生に見られることで真剣さが増し、自然と身に付ける学力は量が増え質も高められます。 いつもいつもとはいきませんが、現職の先生方が指導力、授業力を高め、その成果を生徒に還元できるように計画的に研修を深めているところです。

授業では、素直な生徒たちが教員の指導、働きかけに一生懸命応え、最初の頃の歌い方と比べ、授業が終わるころの表現力はかなり変化していました。 指導が良かった点、今後改善すべき点などを、授業者と指導主事、管理職とが話し合い、授業研究会は大きな実りがあったと思います。 指導主事の先生のお話に、授業者の増田先生は何度も頷いていました。 貴重な勉強の場となりました。

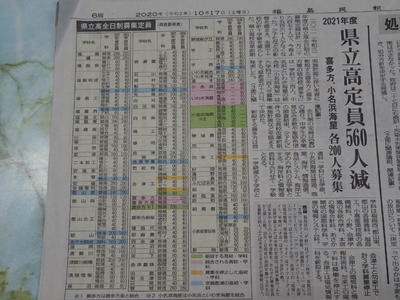

【県立高校定員減】

金曜日の新聞一面に、来春の高校入試の県立高校定員が発表されました。 会津地区では会津学鳳高校が定員240人から200人になり(学鳳中からの進学者を除き)、会津工業高校では、電気科と情報技術科がなくなり(実質、統合され)電気情報科が新設されますが、入学できる人数は40人減ることとなります。 同様に、喜多方高校と喜多方東高校が統合され、新しい喜多方高校は定員が200人となります。 こちらも実質1クラス(40人)減です。

昨年まで、少子化や市内高校への希望が多くなる傾向があって、定員を割る高校が増えています。 市内高校は年々門が狭くなっていると言えます。 自分の希望する高校へ入学するには、やはり学力を上げることが最も確実といえるでしょう。 3年生諸君、会津全体との競争に勝つべくまずは学習時間を増やして、学力を高めてほしいと思います。

ちなみに、再来年には大沼高校と坂下高校が統合され、令和5年度からは会津農林高校と耶麻農業高校が一つになる予定です。 年ごとに会津の高校は様変わりしていきます。

今日はあいにくの冷たい雨です。 当初の予定では、年間の2回行う「土曜授業」を今日実施し、午前中に「校内駅伝大会」、午後にPTA主催の「教育講演会」のはずでした。 しかし、コロナ禍のために教育講演会が中止となり、校内駅伝も今月末に延期としました。

生徒たちは午前中に文化祭関係の活動を行い、12時10分には下校となります。 各学年それぞれ、体育館での学年合唱練習を割り当てられた1時間行い、あと2時間は学年発表の諸準備や合唱コンクールの学級練習、学習活動などを行っていました。 特に学年発表の準備では、小道具作りや打ち合わせなどをとても楽しそうに行っていました。 ダンス練習にいそしむグループもありました。 笑顔いっぱいです! すべての活動の写真を撮り切れてはいないのですが、以下の写真をお楽しみください。

(保護者の皆様に、当日、直接発表を見ていただけなくて残念です。 現在、ユーチューブ等で配信できるよういろいろ策を講じていますが、思った以上に課題があり最善策を探っています。 連絡をお待ちください。)

(1年)

(2年)

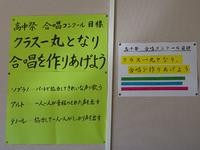

(3年)

今朝はとても冷えこみました。 気温は一桁だったのではないでしょうか。 低気圧が南下したせいか、または放射冷却のためか? 美しい秋空の下、生徒たちは颯爽と足取り軽く登校してきています。 あいさつも良好です。

朝、昼休み、そして放課後まで、様々な場所で合唱の声が聞こえてきます。

【文化祭へ向けて(教室内編)】

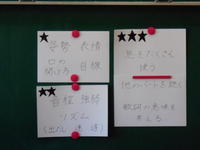

朝校舎を回ると、K先生が教室の壁に何か張り付けていました。 生徒が合唱コンクールの目標を筆で書いてきてくれたそうです。 とても上手です。 各クラス高中祭に向けて盛り上がっています。

3年2組には色画用紙を音符の形に切って五線譜に貼りつけた掲示物がありました。 デザインも素敵で、合唱コンクールにかける思いが伝わってきます。 他にも合唱コンクールで歌う曲の歌詞を張り付けたクラスがいくつかありました。 いろいろと書き込みがされています。 残り1週間となり、最後の追い込みで合唱の仕上がりが変わってくると思います。 クラスが団結し、心ひとつに思いのこもった合唱を披露してください。

【整頓されたホームベース】

校舎を回った際、1年生のホームベースがとてもきれいに整頓されていることに感激しました。 写真を見ていただければ分かると思いますが、カバンもファイル類もキチンと収納されています。 これだけきれいだと本当に気持ちがいいですね。 生徒たちの心がけと先生方のご指導に拍手を送り称えたいと思います!

※ 1年生もいよいよ今日の国語で習字を練習していました。 小学校時代の楷書から行書に変わるので、字を崩して書くのはなかなか難しいと思います。 山田先生も手を取って教えていました。 生徒たちは真剣に「栄光」という二文字を書き、友達の批評をもらいながら納得いく作品を目指していました。

今日の午前中、各学年に1時間ずつ学年音楽が位置付けられ、体育館を使って各クラスの合唱中間発表や学年合唱の練習が行われました。 2校時目に1年生、2校時目が3年生、4校時目が2年生でした。 左右1.5m、前後2mの間隔があくように隊形を作り、合唱の発表を行ったのですが、生徒たちは今までとは違う慣れない状態の中、予想した以上に歌えていたように思います。

ステージから少し離れた位置まで山台を設置して、かつ指揮者と伴奏者がしっかりアイコンタクトが取れるように調整を図りました。 各クラス、各学年とも、今日確認した隊形での合唱練習に励み、ハーモニーを磨き上げてほしいと思います。

(3年)

(3年)  (2年)

(2年)

合唱練習を見学した後、コンピュータ室をのぞくと、2年生が学年発表のまとめをしていました。 自分が興味あるについて 職業について、パワーポイントの発表原稿にまとめていました。 職業は多種多様なものが調べられていて、一部分だけでしたが、一人ひとりの原稿を見て回るととても楽しくなりました。 自分がなりたいと思う職業に就けるよう、学習や資格取得など頑張ってほしいものです。

また、別な教室をのぞくと、習字の学習の後片付けの場面でした。 筆をきれいにするのにペットボトルを使い、手洗い場(水飲み場)をなるべく汚さないようにしていることに今更ながら感心しました。

【ビッグアート制作】

昨日午後、高中祭のステージを飾る「ビッグアート」の制作を、全校一斉に行いました。 全体のデザインは秘密で、全校生が1枚ないし数枚を担当し、指定された場所に指定された色シールを張り付けていく単純作業です。 生徒たちは各クラスでグループになり、楽しそうに作業していました。 一人ひとりの作業が全部つながって素敵な「ビッグアート」が完成します。 高中祭の開会式で披露されますので、楽しみにお待ちください。

【目の愛護デー&ストレス対策】

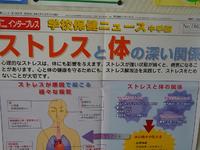

保健室前の掲示板に、写真のようなカワイイポスターが貼られています。 過ぎてしまいましたが、10月10日は「目の愛護デー」でした。 ゲームのやりすぎや暗い場所での読書で目を悪くしていませんか? くれぐれも大切にしましょう。 先日、視力検査もしましたよね!

目のポスターのすぐそばに、学校保健ニュースが貼られていました。 今回のテーマは「ストレスと体の深い関係」です。 私たちの周りには、ストレスにつながる要因がたくさんありますが、それらをうまく解消して、体に影響が出ないようにしたいものです。 うまくいかないことがあっても、ポジティブ・シンキングで、前向きになることです。 自分なりのストレス解消法が見つかるといいですね。 自分の味方は周りにきっといます。 大丈夫!

※ 昨日の花束の紹介部分で、安西秀幸さんと加藤剛史さんの大学名を間違えてしまいました。 すでに訂正させていただきましたが、正しくは「駒澤大学」です。 心からお詫び申し上げます。 本当にすみませんでした。

3校時目の授業の様子をお伝えします。 3年生は理科・国語(書写)・保体、2年生は美術・数学・理科、1年生は家庭・英語でした。 その中で、いつもとちょっと違う様子の1年家庭科と英語について書きたいと思います。

家庭科は、エプロンづくりの授業でした。 今日の課題は「ポケットの上部を縫う」「身ごろにポケットをつける」と板書されています。 手縫いでボタンをつけたりする生徒がいるかと思うと、ミシンに向かってボビンをセットしたり縫い付けたりと作業段階はそれぞれです。 小学校で裁縫(手縫い・ミシン)を少しは学んできたとの生徒の話ですが、なかなか思うようにはいかないようです。 担当の南雲先生は個別指導で丁寧にアドバイスを送っていました。 時には具体的にてぎわを示範したり・・・。 出来上がったエプロンは、2年生になったときに行う調理実習で実際に使うそうです。 使用機会がある作品ですので、一生懸命作業して完成させてほしいと思います。

英語科は、デヴォン先生とのTT授業で、三単現(3人称・単数・現在)のs(es) について学習していました。 いつものようにICT(情報通信技術)を駆使して、テンポよく楽しそうに授業が進んでいました。 いつもと違うのは、後ろに参観者がいたことです。 教職1年目の研修として他教科の授業を見ていた増田先生、その増田先生を指導担当してくださるM先生(他校から毎週1回来てくださいます)、そして本校教員の研修を中心となって担っている星先生です。 互見授業(互いの授業を見合う)をして、自分の指導に生かす校内研修は時折行われています。 見る方も見られる方も刺激となりますので、普段の何気ない取り組みから指導力向上、生徒の学力向上につなげていきたいと思います。

※ 校庭では3年生が校内駅伝の練習を頑張っています。 本日予定変更の文書を配付しましたのでご確認ください。

※ 午前中、県駅伝大会優勝のお祝いとして、とても素敵なプレゼントが届きました。 写真をご覧ください。 北京オリンピックのマラソン代表の佐藤敦之様、駒澤大学で箱根駅伝を走った安西秀幸様(都道府県対抗男子駅伝福島県チーム優勝監督)、現在駒澤大学でコーチを務める加藤剛史様からのお花です。 大変に光栄です!